SNS(ソーシャルネットワークサービス)は国内では2004年の「GREE」、「mixi」を皮切りに、日本独自の方法で人気を博してきました。

その後、2000年代後半以降には「Twitter」(2008年)、「Facebook」(2010年)、「LINE」(2012年)、「Instagram」(2014年)「TikTok」(2017年)と相次いで世界標準のSNSサービスが日本でもサービスを開始し、瞬く間に既存の国内サービスからユーザ数を奪い、現在に至ります。

この記事では、SNS市場の現状を徹底比較。「LINE」「Instagram」「Twitter」「Facebook」「TikTok」それぞれの媒体の特徴と年代別ユーザ割合について解説します。

| ユーザ数 | ユーザのメイン属性 | 特徴 | |

|

LINE |

9,200万人 |

全世代 |

|

Instagram Instagram |

3,300万人 |

10代~20代 |

|

TikTok TikTok |

1,690万人 |

10代~20代 |

|

Twitter Twitter |

4,500万人 ※2017年10月 |

20代 |

|

Facebook Facebook |

2,600万人 ※2019年7月 |

20代~30代 |

|

目次

SNSの市場動向は?

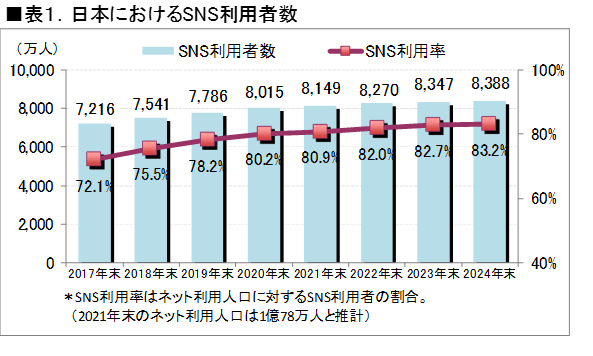

SNS利用者はやや頭打ちな増加傾向にあるものの、最新の調査(ICT総研調べ)によると2024年度末には8,388万人まで拡大すると予測されています。

※(出典)ICT総研調べ「2022年度SNS利用動向に関する調査」より

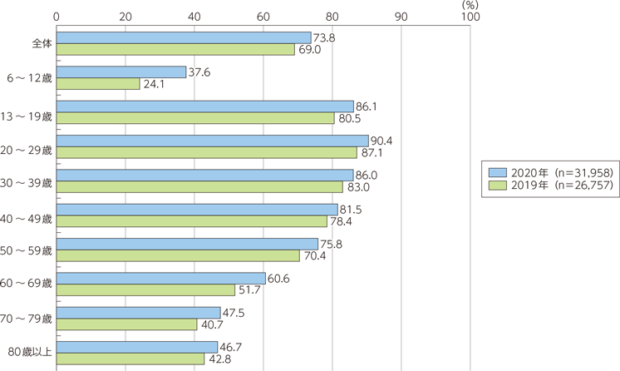

年齢階層別ソーシャルネットワーキングサービスの利用状況

※出典:総務省 令和3年 情報通信白書のポイント

若年層が利用しているイメージを未だに持っている人もいますが、全インターネットユーザの6割以上がSNSを利用していると想定され、その割合は年々増えています。

この事実からもわかるとおり、若年層だけでなく最近では60代以上の年代にも浸透してきており、もはや明確なユーザの偏りはない定着したメディアと言えるでしょう。

SNSと一口に言っても、メインユーザ層もそれぞれ特徴があります。機能や広告サービスもSNSによって違いますので、次の章からそれぞれのSNSの特性について説明します。

国内最大のSNS 「LINE」

国内最大のSNS。国内ユーザ数は9,000万人(2022年6月現在)と言われており、もはやSNSというよりは「メール」のようなプラットフォームに近い存在にまで上り詰めています。

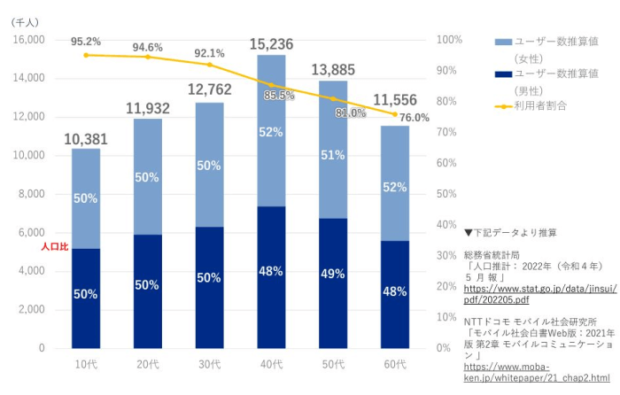

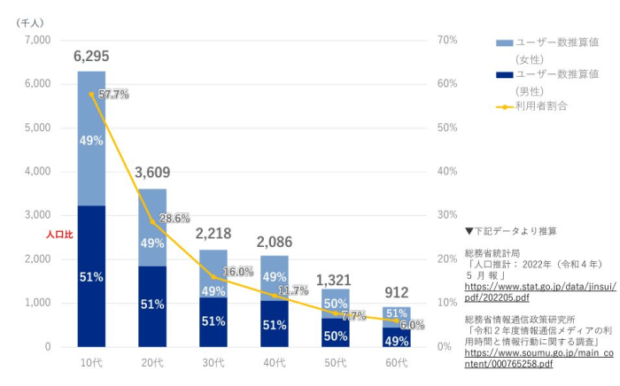

LINEの年齢別ユーザ数

どの年代にもユーザが一定数以上いて、男女比もほぼ同程度です。

出典:https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/

LINEの特徴

- 国内最大級のMAU9,000万人。人口の約7割が利用している。

- コミュニケーションツール、もやは生活インフラとして定着。

- ユーザは若年層から高齢層まで幅広く、全年代の人に利用されている。

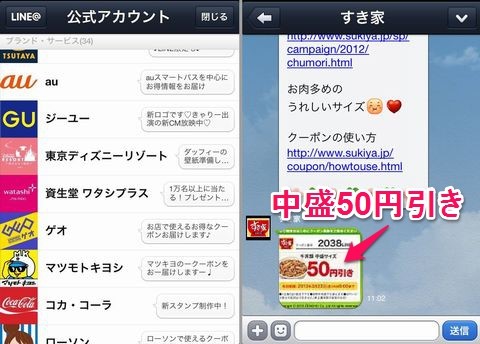

- 企業はLINE内で公式アカウントを持つことができ、そこでLINE上の「友達」を募り、プロモーションができる。

- LINE広告は「LINEマンガ」や「LINEニュース」などにも掲載でき、ライトネットユーザー層(他SNSでリーチできない層)にアプローチができる。

公式アカウントが集められる「友達(ファン)」の数はほかのSNSと比較しても桁違い。

特にFacebookページでは、ある程度名の通った企業でも数千のファンしかいないケースは珍しくありません。

楽天はFacebook・LINE共に国内最多の友達(ファン)数を誇っていますが、Facebookでの570万いいね!に対してLINEでは3,000万人ほどの「友達」を獲得しています。

知名度やサービスに差がない同企業のアカウントでのこの差はそのままユーザ数やアクティブ数の差と言えるでしょう。

※Facebookページは無料で開設できるのに対して、LINEは公式アカウントを開くのに数百万以上の費用が必要です。

友達になると定期的にメッセージを送ることができますが、当然、到達数はLINEが断然多くのユーザにメッセージを届けることができます。

また、広告として提供している「スタンプ」も広告としては非常にユニークな存在です。

どちらかというとユーザからは「邪魔者」扱いされやすい「広告」ですが、LINEの提供する「企業スタンプ」は「広告」でありながら、企業から送られてくるのではなく、友達から送られてくるという点で受け取る側の印象が全く違います。

「広告」というよりは「コミュニケーションツール」として消費者の中に入り込めるものとして、今日では多くの企業がブランド向上・販売促進など様々な目的で活用をしています。

LINE広告の詳細や公式アカウント運用に関してはこちらの記事で詳しく解説しています。

幅広いユーザにアピールできるLINE広告|2021年8月のアップデートを紹介

今日からはじめよう!LINEのダイナミック広告「LINE Dynamic Ads」

【LINE担当者インタビュー】EC事業者がLINE公式アカウントを使いこなすコツとは?

写真・動画投稿がメインでZ世代と相性がいい 「Instagram」

全世界でのユーザ数は4億人を超え、Twitterの3億人を超えたことで話題にもなった写真・動画投稿型のSNSです。

国内のユーザ数の増加率はほかのSNSを大きく上回る率で増えており、国内アクティブユーザ数もFacebookを上回りました。

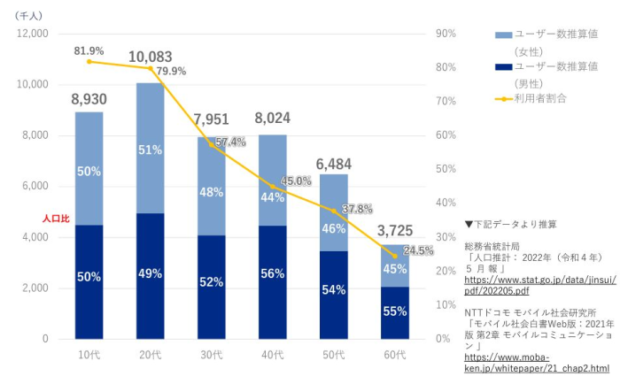

Instagramの年齢別ユーザ数

10~20代のユーザが圧倒的に多く、男女別でみると、やや女性が多い傾向が見られます。

出典:https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/

Instagramの特徴

- 写真・動画投稿がメイン。

- 24時間で投稿が消えるストーリーズや最大60秒の動画投稿ができるリールなどが若年層に人気

- Twitter同様、ハッシュタグを使った検索が可能。

- インフルエンサーを活用したPRのほか、インフルエンサーの投稿を広告として活用できる「ブランドコンテンツ広告」もある。

- Facebookと同じく、ターゲティングを詳細に落とし込んでの広告掲載ができる。

Twitterと比較すると投稿が拡散されにくいデメリットはありますが、フォロワーに好まれるものをしっかりと発信できるという面があるので、興味があるユーザに対して、有益な情報を正確に届けられるSNSといえます。

もちろん、写真・動画の投稿がメインとなりますので、きれいな写真であったり、興味をひきつけるものであるという基準を満たしている必要があります。

Facebook広告との違いはやはりその世界観。Facebookに比べてもいわゆる「広告」が馴染みにくい世界観なので、広告を出稿する際にはこの世界観に合わせた広告クリエイティブの作成が必須といえるでしょう。

Instagram広告の詳細につきましてはこちらの記事で詳しく解説しています。

大手企業も注目!Instagram(インスタグラム)広告とは

10代を中心に急成長中のショートムービープラットフォーム「TikTok」

中国北京に本社をおくBytedance社が開発運営する「TikTok」。累計ダウンロード数は全世界で35億(2022年4月)を超え、日本でも若年層の女性を中心にこの数年で急成長中を遂げています。

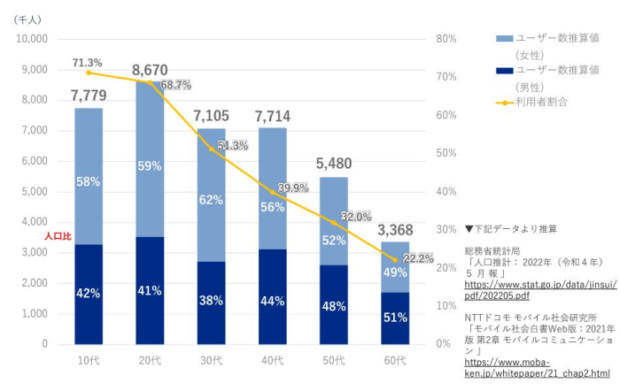

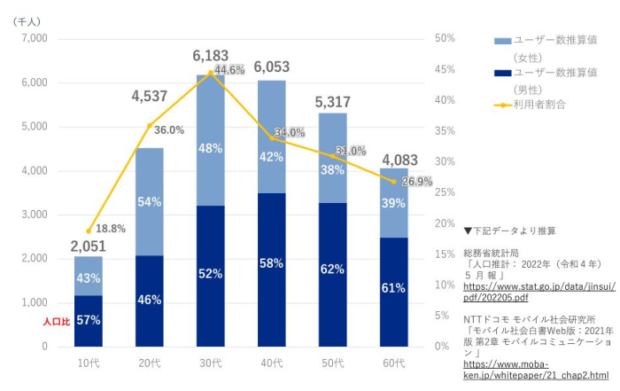

TikTokの年齢別ユーザ数

10代のユーザが圧倒的に多いですが、「視聴だけ」で利用するユーザのおよそ4割が20代~30代というデータもあり、20代や30代以上へもアプローチ手段としても有効と言えます。

出典:https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/

TikTokの特徴

- 15秒~180秒の動画を簡単に加工・編集・アップロードができる。

- フィルターやエフェクト、スローモーション機能のほかBGMの設定もできるなど編集機能が多彩

- レコメンド機能が充実しており、動画を能動的に探さなくても短時間にたくさんの情報を得ることができる。

- ハッシュタグチャレンジ広告やブランドエフェクト広告などほかのSNSにはない広告メニューがある。

TikTokの広告メニュー詳細につきましてはこちらの記事で詳しく解説しています。

【初心者向け】TikTok広告とは?広告の種類、メリット・デメリット、出し方、入稿規定などを解説!

手軽さとリアルタイムの検索性がウリ 「Twitter(ツイッター)」

Twitterの年齢別ユーザ数

国内ユーザ数はFacebookとほぼ同様と言われていますが、そのユーザ構成は少し違います。

どちらも20代のユーザをベースにしていますが、Twitterは10代~20代のユーザ比率が高く、Facebookは30代・40代の比率が高めという調査結果が出ています。

出典:https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/

Twitterの特徴

- テキスト投稿は140文字まで(2022年6月現在、日本の場合)、気軽にツイートができる。

- リツイート機能があり情報拡散力が高い。

- リアルタイムで更新されるため、最新情報の検索性にも優れている。Instagramと同じくハッシュタグによる検索も可能。

Twitterにおいて、最も特長的なのが、140文字という文字制限。

撤廃されるorされないの議論がWeb上で話題になることもありますが、Twitterに投稿される情報は、簡潔な内容のものが多いのが特長です。

月間アクティブユーザは2億4100万人、1日あたり5億件ものツイートが誕生していて、ユーザのおよそ76%が、モバイル端末からアクセスしていることから、いつでもどこでも利用できる、リアルタイムコミュニケーションを求めているユーザが多いといえます。

広告に関しては「何のハンドルをフォローしているか?」を軸に広告のターゲティングが行えるユニークさが人気を集めており、出稿企業数は堅調に増えていると聞きます。

その他、Twitterならではの広告手法として、前述のハッシュタグ(#)を活用したターゲティング広告や、TVとの相性の良さを活用したTVCMとの連動広告をリリースしており、こちらも活用が進んできているようです。

Twitter広告の詳細につきましてはこちらの記事で詳しく解説しています。

CPAが1/4になる!?Twitter広告のすべて一挙公開!!

実名登録による結びつきの強さが特徴 「Facebook(フェイスブック)」

世界で9億人以上が毎日使うソーシャルメディアといわれており、日本国内でも多くのユーザを獲得しています。

正確な国内利用者数は公表されていませんが、国内ではTwitter利用者数と同程度の数字と言われており、LINEを加えた三大SNSの一角です。

Facebookの年齢別ユーザ数

出典:https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/

Facebookの特徴

- 実名での登録が必須のため、書き込みには慎重。その分情報信頼性は高い。

- プライベート利用のみならずビジネス上でのやり取りも活発。

- メインユーザは社会人以上。

広告に関しては多くの企業がターゲットとする30代・40代が比較的アクティブなため、堅調に売り上げを伸ばしているようです。

日本ではユーザ数もここ数年は横ばいで、伸び悩んでいるメディアではあるものの、世界で一番利用されているSNSですので、グローバルなマーケティング活動では強みを発揮するでしょう。

Facebook広告の詳細につきましてはこちらの記事で詳しく解説しています。

売上2倍も夢じゃない!Facebook広告をはじめてみよう!

最後に

SNSの活用は、すでに多くの消費者の生活の一部になっています。依存症と言われるほど、一日の多くの時間を費やしている人もいます。

その状況を受けて、広告においても、いまやSNSは無視できないメディアとなっています。

SNS広告は、活用次第で、大きな成果を生むことのできる広告です。

ただ、上記で述べているようなSNS毎の特性を理解し、それに合わせた広告展開をしなければ、逆にネガティブなコメントや評判につながる危うさも持ち合わせています。

配信を検討される際には、このメリットとデメリットを理解した上で、ユーザに支持されるような広告展開をしていくことができる企業が、成長するSNSで大きな成果を出せるのだと思います。